Die Diagnostik des Morbus Crohn beinhaltet den Nachweis der Erkrankung mit Lokalisation, Ausdehnung, Schweregrad (Stenose? Fistel?), extraintestinale Manifestationen, den Ernährungsstatus (Malnutrition? Vitaminmangel? Anämie? Osteoporose?) und psychische Auswirkungen. Unter Therapie werden auch mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten erfasst (z. B. von Kortikoiden oder Azathioprin).

Laborwerte

Erhöhung der Entzündungsparameter (Erhöhung von BSG, CRP, Fibrinogen; Thrombozytose, bei Abszessen Leukozytose), Zeichen einer Eisenmangelanämie, Zinkmangel.

Stuhlbakteriologie zur Differenzialdiagnostik: Beispielsweise kann eine Yersiniose oder Lambliasis zu länger andauernden Diarrhöen führen und eine chronisch entzündliche Darmerkrankung imitieren.

Abdomen- und Darmsonographie

Die sonographische Untersuchung des Darms steht häufig am Beginn der bildgebenden Diagnostik. Sie ist sehr aussagekräftig bezüglich entzündlicher Darmwandverdickung, Stenosen, Konglomerattumoren, Abszessen und Darmmotilität. Sie ist gut geeignet, den Verlauf unter Therapie zu beurteilen.

Die Untersuchung der Leber kann einen Hinweis darauf ergeben, ob eine Crohn-assoziierte Lebererkrankung (wie eine mögliche PSC) vorliegen könnte.

→ Sonographie

→ Sonographie der Leber

Endoskopie

- Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) zur Beurteilung des oberen GI-Trakts

- Rektosigmoideoskopie und Ileokoloskopie zur Beurteilung des unteren GI-Trakts inklusive des terminalen Ileums: typische Befunde sind diskontinuierlich verbreitete aphthöse Ulcera und granuläre Entzündung mit dazwischen stehengebliebenen normal erscheinenden Schleimhautinseln (Pseudopolypen), segmentaler Befall, Stenosen, Befall des terminalen Ileums, häufig Aussparung des Rektums.

- Enteroskopie mit einem überlangen Endoskop, das in den Dünndarm vorgeschoben wird. Mit dieser Methode können auch Läsionen im mittleren Darmabschnitt erreicht werden.

Histologie

Typisch sind Epitheloidzellgranulome und eine Einbeziehung aller Wandschichten (Unterschied zur Colitis ulcerosa, aber nicht spezifisch für den Morbus Crohn).

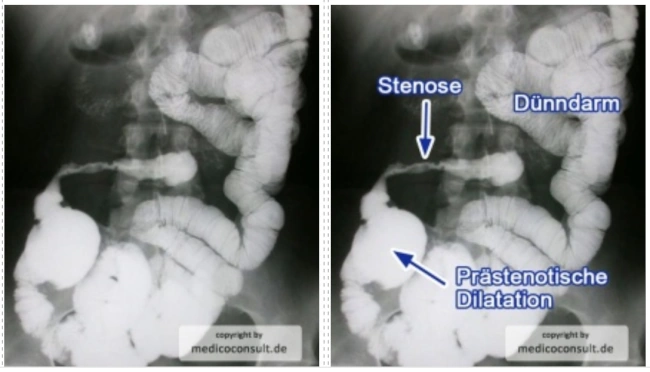

Enteroklysma nach Sellink

Über eine ins Duodenum gelegte Sonde wird Kontrastmittel in den Dünndarm injiziert, dessen Struktur und Funktion dann ohne Überlagerung des Magens beurteilt werden können. Dadurch ist ein Nachweis von Strikturen, Stenosen und Fisteln möglich. Diese Untersuchung schließt eine diagnostische Lücke, wenn dieser Bereich endoskopisch nicht erreichbar ist. Wegen der Strahlenbelastung ist diese Methode nicht mehr die erste diagnostische Wahl und wird in der Regel durch den MR-Sellink ersetzt.

MR-Sellink

Darstellung des Darmkanals, speziell des Dünndarms, durch Magnetresonanztomographie. Diese Methode wird zunehmend verwendet, um endoskopisch nicht erreichbare Darmabschnitte beurteilen zu können. Vorteil ist die fehlende Strahlenbelastung. Im Gegensatz zum Enteroklysma kann auch eine Aussage nicht nur zum Darmlumen, sondern auch zur Darmwanddicke getroffen werden.

→ MR-Sellink

Kolon-Kontrasteinlauf

Er wird eingesetzt, wenn Stenosen und Strikturen vorliegen, die mit dem Endoskop nicht überwindbar sind, und zum Nachweis von Fisteln.

Computertomographie

Sie dient zum Nachweis von Konglomerattumoren und Abszessen. Eine ähnliche Aussagekraft besitzt auch das MRT (siehe MR-Sellink).

ERCP

Die ERCP dient der Diagnostik einer primär sklerosierenden Cholangitis (PSC), die bei erhöhten Leberwerten verdächtigt wird und mit dem M. Crohn statistisch assoziiert ist. Um die Strahlenbelastung zu umgehen, kann auch die etwas weniger sensitive, dafür aber auch wesentlich weniger komplikationsträchtige MRCP diagnostisch eingesetzt werden.

→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!

→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.

Verweise

- Morbus Crohn: Hauptblatt

- Crohn-Kolitis

- Morbus Crohn Diagnostik

- Morbus Crohn Therapie

- CDAI nach Best

- Colitis ulcerosa

- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Weiteres