Das Wichtigste

Die atypische Pneumonie ist eine Lungenentzündung ohne diagnoseweisenden auskultatorischen und perkutorischen Untersuchungsbefund und meistens ohne eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen im Blutbild (keine Leukozytose). Sie wird durch „atypische Erreger“ hervorgerufen.

Die atypische Pneumonie wird von der herkömmlichen Pneumonie abgegrenzt, da sie einen unterschiedlichen klinischen Untersuchungsbefund und ein anderes Erregerspektrum bietet. Atypische Erreger sind mit der Gram-Färbung nicht nachweisbar und können nicht mit Standardmethoden kultiviert werden. Die meisten von ihnen haben keine bakterielle Zellwand, einige leben intrazellulär (z. B. Legionellen) und andere in direkter Nachbarschaft zu Zellen (parazellulär, z. B. Mycoplasma pneumoniae). Dies unterscheidet sie von klassischen Pneumonie-Erregern.

Während „typische“ bakterielle Krankheitserreger wegen ihrer Zellwand in der Regel auf eine antimikrobielle Behandlung mit β-Lactam-Antibiotika reagieren, tun dies die „atypischen“ Erreger, denen eine Zellwand fehlt, nicht.

Häufigere Erreger sind Chlamydia pneumoniae und Mycoplama pneumoniae; besonders kritische Verläufe werden durch Legionellen (Erreger der Legionärskrankheit) hervorgerufen.

Erreger

Folgende Erreger kommen in Betracht:

- Mykoplasmen (Mycoplasma pneumoniae)

- Viren (z.B. Grippeviren, Coronaviren)

- Chlamydien (Chlamydia pneumoniae: Ornithose)

- Legionellen (Legionella pneumophila)

- Rickettsien

- Pneumocystis carinii (meist bei HIV-Infektion)

Klinik und Symptomatik

Eine atypische Pneumonie ist gekennzeichnet

- klinisch durch unproduktiven Husten, subfebrile oder nur leichte Temperaturen und einen fehlenden Auskultationsbefund,

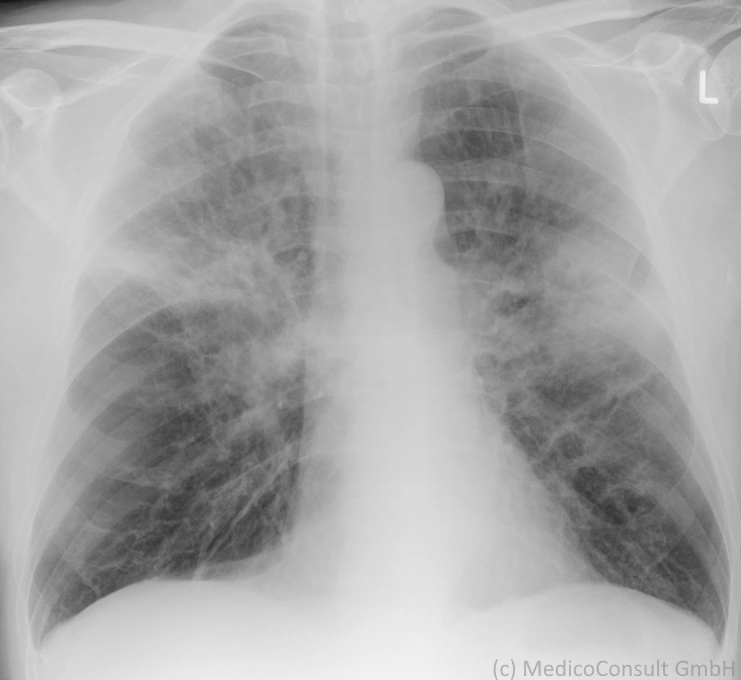

- röntgenologisch durch eine häufig weiche milchglasartige Verschattung der Lunge ohne unbedingte Lappenzugehörigkeit und

- laborchemisch durch eine häufig fehlende Leukozytose.

Diagnostik

Bei hohem, sonst ungeklärtem Fieber wird in der Regel eine Röntgenaufnahme des Thorax angefertigt. Sie zeigt häufig eine typische, nicht lappenbegrenzte, milchglasartige Verschattung. Eine anschließende serologische Untersuchung und eine PCR auf Viren klären die Diagnose einer Infektion mit einem atypischen Erreger.

Therapie

Bei nachgewiesener Infektion mit atypischen Pneumonie-Erregern sind häufig Chinolone (wie Ciprofloxacin und Abkömmlinge), Tetracycline und Makrolid-Antibiotika (wie Erythromycin, Azithromycin und Abkömmlinge) wirksam, nicht dagegen ß-Lactam-Antibiotika, Fosfomycin und Glykopeptide (welche die Zellwand angreifen, die den atypischen Erregern fehlt).

Chlamydien und Rickettsien werden häufig mit Tetracyclinen behandelt 1, so auch die Psittakose. Ein neues Tetracyclin, Omadacyclin, hat sich in Einzelfällen als wirksam auch bei schweren Verläufen, inkl. ARDS, erwiesen. 2 3

Legionellen werden mit Fluochinolonen oder Makroliden behandelt, beispielsweise mit Levofloxacin oder Azithromycin. 4. Die Behandlung sollte so früh wie möglich begonnen werden 5.

Mycoplasmen werden häufig mit Tetracyclinen oder Makroliden behandelt. Sie werden aber auch häufig gegen sie resistent; am wenigsten resistent werden sie gegen Fluochinolone. 6

Therapie bei älteren Menschen und Patienten mit krankheitsbedingter oder medikamentöser Abwehrschwäche ist die Unterscheidung einer typischen von einer atypischen Pneumonie aufgrund klinischer Kriterien oft schwierig. Daher kann es empfehlenswert sein, eine Doppelantibiose eines ß-Laktam-Präparats mit einem Makrolid oder einem Chinolon durchzuführen. 7 8

Besondere Formen

Legionellose

Diese Legionellose macht sich durch eine schwere Lungenentzündung (Legionellenpneumonie) bemerkbar, betrifft aber auch andere Organe. Ihre Mortalität ist hoch. Die häufigsten klinischen Befunde sind Fieber-, Atem-, Magen -Darm- und neurologische Symptome. Die Diagnostik stützt sich auf einen serologischen Nachweis, einen positiven Legionella-Urinantigen-Test und/oder einen Erregernachweis aus Sputum oder einer bronchoalveolaren Lavage. Zur Behandlung werden meistens durch Chinolone oder Makrolide eingesetzt 9 5.

→ Legionellose

→ Erreger und Therapie einer Pneumonie

Ornithose (Psittakose)

Erreger Chlamydia psittaci, Übertragung aerogen durch Vögel, auch von Mensch zu Mensch; Inkubation1-2 Wochen; hohes Fieber und trockener Husten, oft Splenomegalie; Diagnosestellung nach anamnestischem Hinweis auf Vogelhaltung, durch Röntgenbild der Lunge und Erregernachweis (IFT) aus Sputum, Lavage oder Blut sowie durch serologischen Titeranstieg.

Q-Fieber

Erreger Coxiella burnetti, Erregerreservoir Nagetiere, von dort Übertragung auf Schafe, Ziegen, Rinder, von dort über Staub, Aerosole und frische unpasteurisierte Milch auf den Menschen. Infektionen daher meist in ländlichen Gebieten.

Die Symptomatik ist oft nur geringfügig. Manchmal treten Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen, seltener eine Enzephalitis (Entzündung des Gehirns) und eine Myokarditis (Entzündung der Herzmuskulatur) auf. Die Sicherung der Diagnose erfolgt durch eine Röntgenuntersuchung der Lungen und durch Titeranstieg in der Serologie.

Therapie: häufig wirken Tetrazykline und Makrolide (wie Azithromycin).

Mycoplasmenpneumonie

Mykoplasmen gehören zum Firmicutes-Stamm und sind in Tierställen verbreitet, von wo sie auf den Menschen übergehen können. Sie halten sich auf Epitheloberflächen der Atemwege und des Urogenitaltrakts auf und bewirken durch rasche Excape-Mechanismen vielfach eine Antibiotikaresistenz. Gegen Rifampicin, Polymixine, Sulfonamide, Chinolone der ersten Generation, wie Nalidixinsäure und Trimethoprim sind sie oft resistent. Die höchsten Resistenzen werden bei Makroliden und Tetracyclinen beobachtet. Gegenüber Fluorchinolonen bleiben die meisten Stämme empfindlich. 10

SARS

SARS ist eine virusbedingte äußerst schwer verlaufende beidseitige Lungenentzündung.

MERS

MERS ist eine vom Mittleren Osten ausgehende schwere Virusinfektion der unteren Atemwege mit hoher Letalität.

→ facebook: Neues und Interessantes!

→ Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion

Verweise

Weiteres

- Clin Microbiol Infect. 2008 Mar;14(3):207-12.[↩]

- Infect Drug Resist. 2024 Jan 9;17:81-87[↩]

- Front Med (Lausanne). 2024 Jan 8;10:1207534. doi: 10.3389/fmed.2023.1207534[↩]

- Infect Dis Clin North Am. 2017 Mar;31(1):111-121[↩]

- Microorganisms. 2023 Feb 16;11(2):498. doi: 10.3390/microorganisms11020498[↩][↩]

- Microbiol Spectr. 2018 Jul;6(4). DOI: 10.1128/microbiolspec.ARBA-0030-2018[↩]

- Front Pharmacol. 2021 Oct 19;12:680178. DOI: 10.3389/fphar.2021.680178.[↩]

- Biosci Trends. 2016 Feb;10(1):7-13. doi: 10.5582/bst.2016.01021[↩]

- Clin Chest Med. 2017 Mar;38(1):45-58. doi: 10.1016/j.ccm.2016.11.011[↩]

- Microbiol Spectr. 2018 Jul;6(4). doi: 10.1128/microbiolspec.ARBA-0030-2018[↩]

- Respir Investig. 2022 Jan;60(1):56-67. doi: 10.1016/j.resinv.2021.09.009[↩][↩]

- Clin Microbiol Infect. 2006 May;12 Suppl 3:12-24. doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01393.x[↩]