Das Wichtigste verständlich

| Portale Hypertension bedeutet Pfortaderhochdruck. Sie tritt überwiegend in der Folge einer Leberzirrhose auf und kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen.

Ein Pfortaderhochdruck (portale Hypertension) wird i. d. R. durch eine Vernarbung der Leber (Leberzirrhose) verursacht. Sie lässt sich durch eine Ultraschalluntersuchung (Sonographie mit Duplexsonographie) leicht nachweisen. Wenn eine Leberzirrhose diagnostiziert worden ist, hat die Erkennung und Behandlung eines Pfortaderhochdrucks eine hohe Priorität, denn er kann fatale Folge haben. Die Folgen betreffen eine verschlechterte Resorption von Nahrung und Medikamenten im Darm, einen Blutstau in der Milz mit Milzvergrößerung (Splenomegalie), die Bildung von Umwegskreisläufen, u. a. Krampfadern in der Speiseröhre mit Blutungsrisiko (Ösophagusvarizenblutung) und die Entstehung einer Bauchwassersucht (Aszites). Wegen des Blutmangels im großen Kreislauf besteht ein niedriger Blutdruck mit schnellem Herzschlag und die Gefahr eines Nierenversagens. Zur Behandlung und Vorbeugung einer Ösophagusvarizenblutung werden Medikamente (z. B. Carvedilol, Propranolol) eingesetzt, die allerdings nur gering bis mäßig wirksam sind. Ein intrahepatischer Stent (TIPSS) oder eine Operation sind wirkungsvolle Optionen und werden häufig dann gewählt, wenn ein hohes Risiko für eine Blutung aus der Speiseröhre vorliegt. Die akute Blutungsphase wird meistens endoskopisch (durch einen Spiegelungseingriff) beherrscht (siehe hier). 1 |

Entstehung

Die Pfortader ist das Blutgefäß, welches das Blut aus Darm, Milz und Bauchspeicheldrüse der Leber zuführt (siehe hier). Wenn sich der Strömungswiderstand für das Pfortaderblut durch eine Verhärtung der Leber erhöht, entsteht ein Blutstau mit Druckerhöhung in der Pfortader. Auch kann eine Zunahme der Blutzufuhr ins Pfortadersystem zu einer Druckerhöhung führen.

Der Strömungswiderstand wird von verschiedenen Faktoren bestimmt.

- Adenosin, Stickstoffmonoxid und Acetylcholin vermindern den Gefäßwiderstand.

- Angiotensin, Endothelin und Noradrenalin erhöhen ihn.

- Eine perivaskuläre Fibrosierung (Vernarbung) und sonstige Gefäßwandprozesse, eine Thrombose in den Blutgefäßen der Leber (inkl. der Pfortader und der Lebervenen) sowie eine rechtskardiale Stauung können zur Erhöhung des Widerstands für das Pfortaderblut beitragen.

Kaskade von Folgen: In der Folge eines Blutstaus in der Pfortader entwickelt sich ein Stau in den Eingeweiden bzw. dem Darm, der Milz und der Bauchspeicheldrüse und ein erhöhter Abpressdruck von Aszitesflüssigkeit. Gleichzeitig kommt es zu einem Mangel an Blut im großen Körperkreislauf (underfilling). Dieser bewirkt

- eine Herzbeschleunigung, d. h. eine reaktive Tachykardie (Bemühen des Herzens, den Mangel durch rascheren Herzschlag auszugleichen, eine hyperdyname Zirkulation), und

- eine Auffüllung des Kreislaufvolumens durch Rückhalt von Flüssigkeit in den Nieren.

Ein zentraler Mechanismus dafür ist die Aktivierung des kreislaufaktiven Hormonsystems RAAS. Wenn die Kompensationsmechanismen nicht ausgewogen zusammenarbeiten, können sich ein hepatorenales und ein hepatopulmonales Syndrom entwickeln. 2 3

Einteilung nach Ursachen

- Usache prähepatisch (vor der Leber)

häufig: Pfortaderthrombose,

selten: arterio-portovenöse Fisteln

- Usache intrahepatisch präsinusoidal

häufig: primäre biliäre Zirrhose

selten: Tumor, Schistosomiasis, Sarkoidose, diffuse Infiltrationen der Leber (selten bei myeloproliferativem Syndrom, lymphatischen Systemerkrankungen und Hämoblastosen), Kollagenosen, kongenitale hepatische Fibrose, idiopathische portale Hypertension

- Usache intrahepatisch sinusoidal

häufig: Leberzirrhose, Fettleberhepatitis

selten: noduläre Hyperplasie

- Usache intrahepatisch postsinusoidal

häufig: Leberzirrhose, Fettleberhepatitis

selten: veno-occlusive disease, Budd-Chiari-Syndrom

- Usache posthepatisch (nach / hinter der Leber)

häufig: Rechtsherzinsuffizienz

selten: Budd-Chiari-Syndrom, Lebervenen- oder Vena-cava-Fehlbildung, Lebervenen- oder Vena-cava-Thrombose, Perikarditis constrictiva

Bei der idiopathischen nicht zirrhotischen portalen Hypertension kommt als Ursache eine noduläre regenerative Hyperplasie infrage (z. B. bei Vitamin-A-Hypervitaminose oder bei Anabolika-Abusus).

Klinik

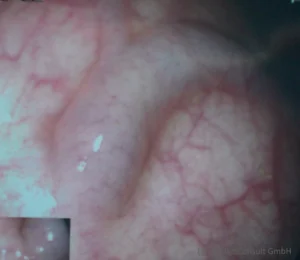

Umgehungskreisläufe (mit Blutungsgefahr: Varizen im Ösophagus und Magenfundus und im Rektum), prominente Venen an der vorderen Bauchwand, Caput medusae (sternförmig vom Nabel ausgehende ektatische Venen bei wiedereröffneter Nabelvene, Cruveilhier-Baumgarten-Syndrom, manchmal Stömungsgeräusch hörbar), am Zwerchfell und Retroperitoneum, an Milz, Niere und am Darm.

Bauchwassersucht (Aszites): Aszites ist häufig Folge einer intrahepatisch bedingten portalen Hypertension (bei einer Leberzirrhose im fortgeschrittenen Stadium), sehr häufig bei posthepatisch bedingter portaler Hypertension im Frühstadiumselten bei prähepatisch bedingter portaler Hypertension.

Milzvergrößerung (Splenomegalie): Sie ist direkte Folge des Blutrückstaus über die Pfortader und Milzvene (siehe dort).

Diagnostik

Bei Vorliegen von Aszites, Varizenblutung und/oder Splenomegalie besteht Verdacht auf eine portale Hypertension. Die Sonographie erbringt in der Regel den Nachweis einer Leberzirrhose mit Pfortadererweiterung und Splenomegalie. Oft können auch Umwegskreisläufe erkannt werden. Eine Duplexsonographie kann den Verdacht bestätigen oder ausschließen. Häufig kann mithilfe der Sonographie und Duplexsonographie auch die Lokalisation des Hindernisses für das Pfortaderblut (prä-, intra-, posthepatisch) bestimmt werden.

Der Pfortaderhochdruck ist definiert durch einen hepatischen venösen Druckgradienten (HVPG) von 10 mm Hg oder größer.

Sonographie, Duplexsonographie

In über 90 % lässt sich die Diagnose durch die Sonographie und Duplexsonographie der Leber bestätigen oder ausschließen.

- Maße bei portaler Hypertension: Pfortaderdurchmesser >13 mm, Milzdurchmesser (Hilus) >5 cm, V(max) Pfortader <20 cm/s

- Nachweis von Kollateralen.

Portographie

Dies ist eine röntgenologisch-angiograpische Methode, bei der Kontrastmittel über die A. mesenterica sup. oder A. coeliaca injiziert und die Pfortader darüber (nach Passage der von ihnen durchbluteten Organe) indirekt dargestellt wird. Diese Methode kommt infrage, wenn die Duplexsonographie wegen schlechter Untersuchungsbedingungen nicht durchführbar ist.

Abdomen-CT

Die Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmitteln kann eine portale Hypertension durch Beurteilung von Pfortaderweite, Milzgröße und Umwegskreisläufe nachweisen.

Therapie

Die therapeutischen Möglichkeiten umfassen Medikamente und eine Druckentlastung durch TIPSS oder eine Shunt-Operation. In einem Endstadium kann individuell auch eine Lebertransplantation infrage kommen.

Medikamente

Beta-Blocker und AT1-Blocker: Zu den gebräuchlichen Medikamenten gehören ß-Blocker (z. B. Propranolol) und Angiotensin-1-Rezeptor-Blocker (AT1-Blocker). Lorsatan scheint eine mindestens ebenso gute Drucksenkung hervorrufen zu können wie Propranolol. 4 Eine bessere Wirkung hat nach Studienlage Carvedilol. 5

Sorafenib: Eine neue Perspektive bieten Tierversuche mit Sorafenib, einem Hemmstoff der Rezeptoren für den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor (Hemmung des VEGFR-2) und des Wachstumsfaktors-Beta der Blutplättchen (PDGFR-beta). Die durch Sorafenib bei Ratten bewirkte Hemmung von Gefäßneubildungen im Portalkreislauf resultierte in einer Abnahme des Pfortaderhochdrucks, der hyperdynamen Reaktion im splanchnischen und systemischen Kreislauf, sowie auch in einer Verbesserung der Leberschädigung inklusive der intrahepatischen Fibrose. 6 Die Ergebnisse konnten nur teilweise beim Menschen bestätigt werden 7.

Lanififranor (ein „pan-peroxisome proliferator-activated receptor“ [pan-PPAR]-Agonist) führt in experimentellen Modellen (an zirrhotischen Ratten) zu einer Abnahme der narbigen Veränderungen in der Leber und einer Verbesserung der portalen Hypertension. 8

Stand 2024 hat sich keine medikamentöse Therapie der portalen Hypertension sicher etabliert 9.

TIPSS

TIPSS (transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Stentshunt) ist ein Stent, der mit Kathetertechnik in die Leber zwischen Pfortader und Lebervene eingebracht wird und den Blutabfluss aus der Pfortader verbessert. Durch die Druckentlastung bessert sich oft auch eine Zirrhose-assoziierte pulmonale Hypertension 10.

→ Dazu siehe hier.

→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!

→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.

Verweise

- Leberzirrhose-Kompendium

- Leberzirrhose in Bildern

- Symptome bei Leberkrankheiten

- Laborwerte bei Leberkrankheiten

- Organe des Körpers

- Die Leber

- Die Milz

- Leberzirrhose – einfach erklärt

Weiteres

- Therap Adv Gastroenterol. 2018 Nov 25;11:1756284818811294. doi: 10.1177/1756284818811294[↩]

- Dig Dis 2005; 23: 6-10.[↩]

- Clin Liver Dis. 2014 May;18(2):281-91. DOI: 10.1016/j.cld.2013.12.001.[↩]

- Am J Gastroenterol 2003; 98: 1371-1376[↩]

- Ann Gastroenterol. 2014;27(1):20-26[↩]

- Hepatology. 2008 Nov 25;49(4):1245-1256[↩]

- Aliment Pharmacol Ther. 2012 Jan;35(1):83-91[↩]

- J Hepatol. 2021 May;74(5):1188-1199. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.11.045. Epub 2020 Dec 2. PMID: 33278455.[↩]

- World J Gastroenterol. 2024 Jan 28;30(4):290-307[↩]

- Chest. 2023 Jul;164(1):206-214. doi: 10.1016/j.chest.2023.01.009[↩]