Morbus Menière (engl. Hydropic Ear Disease, Ménière’s syndrome) ist eine Erkrankung des Innenohrs mit der Trias Drehschwindel, Ohrensausen und einseitigem Hörverlust.

Entstehung

Die Ursache ist weitgehend ungeklärt. Eine genetische Grundlage wird wegen der familiären Häufung angenommen; Beweise jedoch fehlen 1.

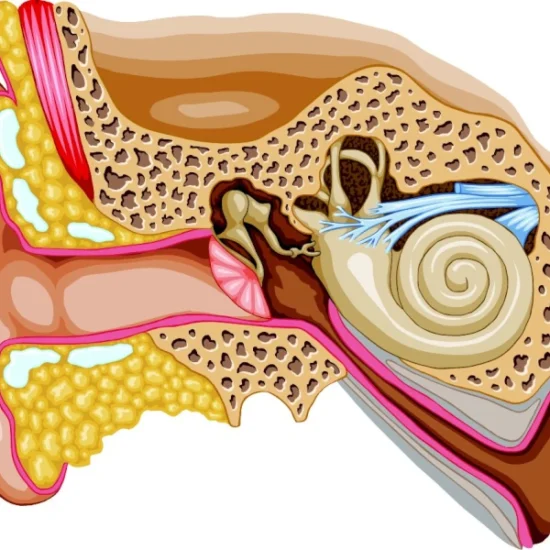

Eine Überproduktion der im Innenohr befindlichen Flüssigkeit (Endolymphe: endolymphatischer Hydrops) spielt eine zentrale Rolle. Beginnen kann sie mit einer fluktuierenden Deregulation der Bildung und Resorption der Endolymphe. Erste Zeichen einer Überproduktion entstehen in der Spitze der Cochlea (Hörschnecke). Auf der betroffenen Seite zeigten in einer Untersuchung die apikale und die mittlere Windung signifikant höhere Raten von endolymphatischem Hydrops als die cochleäre basale Windung und das Vestibulum 2 3.

Migräne-Ménière-Syndrom: Die häufige Verbindung von episodischem Schwindel, Migräne und Ménière-Krankheit in der engeren Familie, weist auf eine Erblichkeit eines Migräne-Ménière-Syndroms hin, wobei einzelne Merkmale von Hörverlust, episodischem Schwindel und Migränekopfschmerzen unterschiedlich ausgeprägt sein können. 4

Subtypen: Wegen der vermutlich multifaktoriellen Ursache wurden fünf Subtypen der Ménière-Krankheit vorgeschlagen. Sie haben jedoch bisher nicht zu therapeutischen Konsequenzen geführt 5.

Diagnostik

Die Erkrankung verläuft variabel. Sie wird meist durch oft plötzlich oder sporadisch einsetzende Symptome von Schwindel und Hörverlust diagnostiziert. Der Hörverlust betrifft fluktuierend (mal mehr, mal weniger ausgeprägt) niedrige Frequenzen, während hochfrequente Hörverluste häufig nicht fluktuierend sind. Wenn während der Anfälle zu starker Schwindel auftritt, kann der Betroffene das Hörproblem nicht bemerken. Dafür gibt es Smartphone-Apps, die Testtöne anbieten, mit denen man überprüfen kann, ob während der Schwindelattacken ein vorübergehender Hörverlust vorliegt. 6

Die Intensität der vestibulären Symptome kann schwerwiegend sein und nur geringe Auswirkungen auf das Gehör haben; in anderen Fällen ist es eher umgekehrt. 7

Hochauflösendes MRT: Der endolymphatische Hydrops kann über eine hochauflösende MRT-Untersuchung direkt nachgeweisen werden. 8 Die perilymphatischen Flüssigkeitsräume des Innenohrs zeigen eine hohe Signalintensität, während der endolymphatische Raum nicht verstärkt ist. 9 10

Differenzialdiagnosen

Andere Erkrankungen des Ohrs, des Hörnerven (z. B. ein Akustikusneurinom) oder des Zentralnervensystems (Viruserkrankung, Tumor, Autoimmunkrankheit) sind differenzialdiagnostisch in Erwägung zu ziehen.

Vestibuläre Migräne

Die vestibuläre Migräne ist eine weit verbreitete Schwindelerkrankung, deren Symptome Kopfschmerzen, Schwindel und Tinnitus denen der Meniere-Erkrankung ähneln. Einige Forschergruppen verstehen die Meniere-Erkrankung sogar als eine Manifestation der Migräne. Sie schlagen vor, Patienten mit MD effektiv mit Migränetherapien zu behandeln. Die Vestibuläre Migräne ist eine Form der Migräne, bei der wiederkehrende Schwindelanfälle, eine aktuelle oder frühere Migränegeschichte und gleichzeitig Schwindel und Migräne vorkommen 11. Sie ist eine der häufigsten Ursachen für wiederkehrenden Schwindel mit einer Prävalenz von 0,9 – 2,7 % 12.

Symptomatik

Typisch für einen Morbus Menière ist die Trias Drehschwindel, Ohrensausen (oft dröhnend) und fortschreitende Hörbeeinträchtigung bzw. Hörverlust (meist einseitig). Hinzu kommen oft ein Völlegefühl im Ohr, Übelkeit und Erbrechen.

Therapie

Medikamentöse Behandlung

Die Therapie ist in der Regel unbefriedigend. Dimenhydrinat (gegen Übelkeit) und Betahistin (gegen Schwindel, Vertigo) können Symptome lindern. Cinnarizin soll in Einzelfällen Schwindelanfällen, insbesondere bei Ménière-Patienten mit Migräne vorbeugen können 13.

Anpassung des Lebensstils

Ménière-Schwindelattacken können durch eine Kombination aus Ernährungs- und Lebensstilanpassungen plus diuretischer Medikation bei über 90 % der Patienten kontrolliert oder beseitigt werden 3.

Neben einer Änderung des Ernährungs- und Lebensstils, sollen auch eine Magnesium- und Riboflavin-Supplementierung erfolgreich sein 14.

Eine Cochrane-Review ergibt jedoch keinen überzeugenden Hinweis darauf, dass eine Änderung des Lebensstils, wie Salzrestriktion oder Koffeinrestriktion, wirksam ist; verlässliche Studien fehlen 15.

Therapie bei Versagen medikamentöser Maßnahmen

Eine intratympanische Applikation von Gentamycin (Antibiotikum) scheint eine Therapieoption für Patienten zu sein, die auf eine medikamentöse Behandlung des Schwindels nicht ansprechen; das Risiko einer therapiebedingten Hörstörung scheint gering zu sein. 16 Eine lokale Injektion von Methylprednisolon ist ebenfalls eine erfolgversprechende Therapieoption. 17

Cyclophosphamid senkt die zirkulierenden Immunkomplexe, die beim Meniere-Syndrom mit dem Schweregrad assoziiert sind. Cycloposphamid senkt die Spiegel und wirkt darüber angeblich besser als Glukokortikoide wie Dexamethason. 18

Wenn eine medikamentöse Therapie versagt, wird auch eine operative Behandlung als Option vorgeschlagen. Dabei wird der endolymphatische Sack dekomprimiert und ein Shunt eingesetzt. Eine begleitende Installation von lokalen Kortikosteroiden wird als vorteilhaft beurteilt. 19 20

Cochleaimplantate können bei denjenigen, deren Hörnerv selbst funktionsfähig geblieben ist, helfen, den Hörverlust und den Schwindel zu mindern. 21

→ Auf facebook informieren wir Sie über Neues und Interessantes!

→ Verwalten Sie Ihre Laborwerte mit der Labor-App Blutwerte PRO – mit Lexikonfunktion.

Verweise

Weiteres

- Appl Clin Genet. 2015 Jan 8;8:9-17[↩]

- Braz J Otorhinolaryngol. 2020 Mar-Apr;86(2):165-173. doi: 10.1016/j.bjorl.2018.10.014[↩]

- Lancet. 2016 Dec 3;388(10061):2716-2717. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32166-3[↩][↩]

- Otol Neurotol. 2008 Jan;29(1):93-6. doi: 10.1097/mao.0b013e31815c2abb[↩]

- Curr Opin Neurol. 2022 Feb 1;35(1):90-97. doi: 10.1097/WCO.0000000000001021[↩]

- J Neurol. 2023 Dec;270(12):6170-6192. doi: 10.1007/s00415-023-11922-9.[↩]

- World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2020 Apr 23;7(4):303-311. doi: 10.1016/j.wjorl.2020.03.004[↩]

- Neuroradiology. 2021 Nov;63(11):1749-1763. DOI: 10.1007/s00234-021-02744-5[↩]

- Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022 Feb;279(2):751-757. DOI: 10.1007/s00405-021-06731-7.[↩]

- Semin Ultrasound CT MR. 2024 Oct;45(5):395-407. doi: 10.1053/j.sult.2024.09.006[↩]

- BMJ. 2019 Jul 3;366:l4213. doi: 10.1136/bmj.l4213[↩]

- Front Genet. 2020 Aug 31;11:954. doi: 10.3389/fgene.2020.00954[↩]

- Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014 Oct;34(5):349-53[↩]

- Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2023 Oct 1;31(5):313-319. doi: 10.1097/MOO.0000000000000908[↩]

- Cochrane Database Syst Rev. 2023 Feb 27;2(2):CD015244. doi: 10.1002/14651858.CD015244.pub2[↩]

- Laryngoscope. 2007 Aug;117(8):1474-81[↩]

- Lancet. 2016 Dec 3;388(10061):2753-2762. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31461-1[↩]

- Exp Ther Med. 2021 Oct;22(4):1177. DOI: 10.3892/etm.2021.10611[↩]

- Am J Otolaryngol. 2017 May-Jun;38(3):285-290. DOI: 10.1016/j.amjoto.2017.01.023.[↩]

- J Otol. 2017 Sep;12(3):117-124. DOI: 10.1016/j.joto.2017.06.002.[↩]

- World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2020 Apr 23;7(4):303-311. DOI: 10.1016/j.wjorl.2020.03.004.[↩]