Refluxkrankheit bedeutet häufiges Zurückfließen sauren Magensafts in die Speiseröhre mit Krankheitszeichen.

Allgemeines zur Refluxkrankheit

Wer gehäuft oder gar ständig saures Aufstoßen und Sodbrennen verspürt , der leidet an einer Refluxkrankheit. Die Diagnose ist nicht immer einfach zu stellen. Oft wechseln die Symptome zwischen geringen Beschwerden bis hin zu heftigen Schmerzen hinter dem Brustbein. Heftige Schmerzen können an die Möglichkeit eines Herzinfarkts denken lassen. Viele Menschen mit einer Refluxkrankheit können wegen des Rückflusses von Magensaft in die Speiseröhre nicht mehr flach liegen, sich bücken oder schwer heben.

Die Refluxkrankheit kann durch häufige Komplikationen Risiken schwerer Komplikationen bergen, wie eine Entzündung der Speiseröhre (Refluxösophagitis), häufige Lungenentzündungen, Nasennebenhölenentzündungen und ein erhöhtes Risiko für Speiseröhrenkrebs.

Eine Fehldeutung der Symptome führt nicht zu selten zu einer falschen Diagnose, wie der eines Herzinfarkts. Umgekehrt können Symptome einer Angina pectoris oder eines Herzinfarkts auf eine Refluxkrankheit geschoben werden, was fatale Folgen haben kann. Denn eine übersehene koronare Herzkrankheit bedeutet, dass die umgehend erforderliche Herztherapie unterlassen wird. Daher ist es wichtig, dass die Refluxkrankheit sicher diagnostiziert und richtig behandelt wird – und dass eine Verengung der Herzkranzgefäße nicht übersehen wird.

Was eine Refluxkrankheit ist

Reflux bedeutet Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre (Ösophagus). In geringem Umfang hat jeder Mensch solch einen Rückfluss. Überschreitet er jedoch in seiner Häufigkeit und Dauer eine Normgrenze, wird er als mehr oder weniger krankhaft angesehen. Führt der krankhafte Reflux zu Beschwerden und Komplikationen, so wird von einer Refluxkrankheit ausgegangen.

Was einen krankhaften Reflux fördert

Manchmal kann man keine Bedingung ausmachen, die zu einer Refluxkrankheit führt. Oft jedoch lassen sich Bedingungen finden, die einen verstärkten Rückfluss fördern. Zu ihnen gehören:

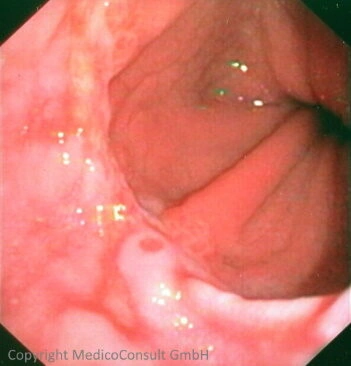

- Eine vergrößerte Zwerchfelllücke für den Durchtritt der Speiseröhre: dies lässt sich von außen nicht erkennen, jedoch durch eine Magenspiegelung gut feststellen. Dreht man die Endoskopspitze im Magen um 180 Grad zurück, so kann man die Zwerchfelllücke indirekt beurteilen. Man erkennt eine Hiatusinsuffizienz. Und eine vergrößerte Lücke ist häufig mit einer mangelhaften Funktion des Schließmuskels am Mageneingang assoziiert.

- Starkes Übergewicht: großer Bauchumfang bei starkem Übergewicht (Adipositas) ist häufig vergesellschaftet mit einer vergrößerten Lücke im Zwerchfell, durch die die Speiseröhre hindurch tritt, also einer Hiatusinsuffizienz (s. o.).

- Ein voller Magen: Je voller der Magen ist, desto mehr wird auch der Mageneingang gedehnt und der Verschlussmechanismus zwischen Speiseröhre und Magen belastet. Eine Entleerungsstörung des Magens fördert eine Refluxkrankheit, das gilt auch für eine funktionelle Entleerungsstörung im Sinne einer Dyspepsie.

- Viele Medikamente, so beispielsweise Nitrate (gegen Angina pectoris), Schlaf- und Beruhigungsmittel und Stimmungsaufheller (Antidepressiva), können zu einer Schwächung des Schließmuskels am Mageneingang führen, sodass er leichter Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließen lässt.

- Psychische Unausgeglichenheit: Manche Menschen mit gelegentlichem Reflux berichten über phasenweise Refluxbeschwerden immer dann, wenn sie unter Stress stehen. Die Psyche beeinflusst über das Zwischenhirn die Muskulatur des Magens und seiner Verschlussmechanismen.

- Magendarminfekte: Eine akute Magenschleimhautentzündung (Gastritis) oder ein Darminfekt (Enteritis, Gastroenteritis) kann zu einer lang anhaltenden Störung der Bewegungsabläufe bei der Magenentleerung führen, so dass auch gehäuft Rückwärtsbewegungen stattfinden, die zu einem Rückfluss auch aus dem Magen in die Speiseröhre führen.

Eine individuelle Neigung zu einer unharmonischen Koordination Bewegung der Speiseröhren- und Magenmuskulatur kann zu gehäuftem Reflux führen; wird er auch verstärkt unangenehm bis schmerzhaft verspürt, so kann die Bewegungsstörung der Speiseröhre mit einer „Dyspepsie“ zusammenhängen.

Komplikationen einer Refluxkrankheit

Normalerweise wird der beim Reflux in die Speiseröhre gelangte Mageninhalt rasch durch die Speiseröhrenmuskulatur selbst durch einen „Melkvorgang“ wieder zurück in den Magen befördert. Geschieht dies nicht rasch und ausreichend genug, kann er in den Rachen gelangen und von dort in die Atemwege und die Nasennebenhöhlen. Dies geschieht besonders nachts beim Schlafen. Es folgen sekundäre Krankheiten:

- Reizung oder Entzündung des Kehlkopfs (Laryngitis) mit gehäuftem Räuspern und Hüsteln

- chronischen Bronchitis mit ständigem Husten und oft auch mit Auswurf,

- chronische Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) mit Kopfschmerzen und verstopfter Nase,

- Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom) mit Schluckstörungen.

Oft ist eine Komplikation, wie chronische Bronchitis oder Nasennebenhöhlenentzündung, der Anlass nach einer Refluxkrankheit zu suchen.

Beschwerden

Die Refluxkrankheit kann zu folgenden Beschwerden führen:

- Brennen hinter dem Brustbein: Dieses Symptom ist mehrdeutig und kann auch auf eine Verengung der Herzkranzgefäße (Koronarsklerose) mit Angina pectoris hindeuten. Die Diagnostik muss die beiden Möglichkeiten berücksichtigen.

- Saures Aufstoßen: Kommt Säure des Magens beim Aufstoßen auf die Zunge, so ist dies ein sicheres Zeichen von Reflux. Dies kann auch bei Gesunden gelegentlich vorkommen. Kommt saures Aufstoßen jedoch häufig vor und vor allem im Liegen, beim Bücken oder Heben, so kann bereits eine Entzündung der Speiseröhre (Refluxösophagitis) vorliegen, die komplikationsträchtig ist, selbst wenn keine Schmerzen oder Schluckbeschwerden verspürt werden.

- Sodbrennen, Brennen hinter dem Brustbein: Wenn Sodbrennen mit saurem Geschmack auf der Zunge zusammen auftritt, so handelt es sich wahrscheinlich um ein Refluxsymptom. Liegt nur ein Brennen hinter dem Brustbein vor, kann auch eine Herzkrankheit dahinter stecken. Oft wird klar, welche Alternative wahrscheinlicher ist, wenn man die Situation betrachtet, in der die Beschwerden auftreten: beispielsweise nach körperlicher Belastung kann eine Angina pectoris wahrscheinlicher sein, nach einer opulenten Mahlzeit eher eine Refluxkrankheit.

Diagnostik

Eine typische Vorgeschichte und ein typisches Beschwerdebild können krankhafter Reflux bereits relativ sicher ableiten lassen. In anderen Fällen muss die Diagnose durch eine Spiegelung gesichert werden. Um eine Spiegelung von Speiseröhre und Magen (Gastroskopie) kommt man diagnostisch meist schon deswegen nicht herum, weil der Arzt nicht nur wissen muss, ob eine Entzündung der Speiseröhre (Refluxösophagitis) vorliegt, sondern auch, wie ausgeprägt sie ist, und ob bereits krebsverdächtige lokale Schleimhautveränderungen eingetreten sind, beispielsweise ein sog. Barrettösophagus.

Eine funktionelle Störung als Ursache

In einigen Fällen bestehen Refluxbeschwerden, obwohl keine krankhaften Veränderungen endoskopisch erkennbar sind. Hier kommt meist der Verdacht auf, dass es sich um eine nur funktionelle Störung der Bewegungsabläufe von Speiseröhre und Magen handelt, eine „funktionelle Dyskinesie“.

Auch ein funtionell bedingter Reflux kann zu Komplikationen an Bronchien und Nasennebenhöhlen führen, beispielsweise wenn er nächtlich im Liegen auftritt. Ein solcher Verdacht lässt sich am besten durch eine in die Speiseröhre gelegte pH-Sonde nachweisen. Immer wenn Refluxauftritt, registriert das Messgerät einen Säureanstieg bzw. einen pH-Abfall. Diese Methode wird als pH-Metrie bezeichnet. Sie wird meist kombiniert mit einer Druckmessung am Schließmuskel des Mageneingangs (Ösophagusmanometrie). Wenn die gemessenen Refluxepisoden zu häufig sind und zu lange dauern, so kann von einer Refluxkrankheit ausgegangen werden. Wenn gleichzeitig nachweisbar ist, dass der Verschlussdruck am Mageneingang unzureichend ist, kennt man zudem einen weiteren wichtigen ursächlichen Faktor. Die Messergebnisse verhelfen in solchen Fällen zur richtigen Therapie.

Behandlung

Die Behandlung der Refluxkrankheit hat zum Ziel, eine Beschwerdefreiheit herbeizuführen und Komplikationen, insbesondere Speiseröhrenkrebs vorzubeugen. Je nach Ausprägung der Symptomatik und der Befunde kommen folgende Behandlungsmaßnahmen in Betracht:

- Allgemeine Maßnahmen: Es gibt einige Maßnahmen, die man selbst zur Behandlung und Vorbeugung beitragen kann:

- Schräglage des gesamten Betts (nicht nur des Kopfteils!): Damit kann der zurück geflossene Mageninhalt im Liegen der Schwere nach wieder in den Magen zurück fließen. Von dieser Maßnahme profitieren besonders Menschen mit einer breiten Zwerchfelllücke und einer Hiatusinsuffizienz (s.o.).

- Kleine verteilte Mahlzeiten: Wenn der Magen weniger gefüllt ist, kommt auch weniger Reflux zustande.

- Weitere Maßnahmen: Vermeiden von zu Fettem: Fett verzögert die Magenentleerung. Vermeiden von allem, was die Magensäureproduktion fördert: Stress, Kaffee, Alkohol, Rauchen!

- Abnehmen! Menschen mit Neigung zu starker Gewichtszunahme, sollten unbedingt ihr Gewicht kontrollieren. Je größer der Bauchdurchmesser wird, desto größer wird die Gefahr einer Refluxkrankheit. Abnehmen verringert die Gefahr.

- Schweres Heben vermeiden: Durch die Bauchpresse beim schweren Heben kommt es wegen des Überdrucks im Bauchraum zu einer Aufweitung der Zwerchfelllücke für die Speiseröhre und zum Reflux.

- Medikamente können Beschwerden lindern und eine Entzündung der Speiseröhre heilen.

- Säureblocker: Sie führen vielfach zu einer raschen und deutlichen Verbesserung der Beschwerden und im Falle einer Refluxösophagitis zu einem Rückgang zu einem Rückgang der Entzündung. Der Reflux selbst jedoch bleibt etwa gleich ausgeprägt. Der zurückfließende Mageninhalt ist nur nicht mehr sauer und greift daher nicht mehr so stark die Schleimhaut der Speiseröhre an. Säureblocker vermögen daher nicht die Komplikationen zu beherrschen, die an den Bronchien und den Nasennebenhöhlen eintreten.

- Urso (Abkürzung für Ursodesoxycholsäure): Dieses Medikament kommt dann in Betracht, wenn Säureblocker nicht ausreichend helfen. In diesem Fall kann der Magensaft nicht nur sauer, sondern durch Rückfluss aus dem Zwölffingerdarm auch gallig sein. Und Galle ist besonders aggressiv für die Schleimhaut der Speiseröhre. Urso macht die Galle weniger aggressiv und kann die Beschwerden damit deutlich bessern.

- Prokinetika: Dies sind Medikamente, welche die Bewegung der Magenbewegungen besser koordinieren und zu einer beschleunigten Magenentleerung führen. Sie können die Refluxepisoden verkürzen und werden meist zusammen mit den Säureblockern eingesetzt.

- Operative Maßnahmen: In einigen Fällen nutzen alle Verhaltensmaßnahmen und Medikamente nicht. In diesen Fällen besteht oft eine ausgeprägte Vergrößerung der Zwerchfelllücke, durch die die Speiseröhre aus dem Brust- in den Bauchraum tritt (Hiatusinsuffizienz), nicht selten auch verbunden mit einem Bruch (Hiatushernie). In solch einem Fall kann eine operative Verengung der Zwerchfelllücke und einer Fixierung des Mageneingangs erfogversprechend sein. Die Operation heißt „Fundoplicatio mit Hiatoplastik“ und kann als Schlüsselloch-Operation schonend durchgeführt werden. Es gibt allerdings Fälle, bei denen solch eine Operation nur eine vorübergehende Verbesserung bewirkt. Nach kürzerer Zeit oder auch noch nach einigen Jahren können sich neuerliche Refluxbeschwerden einstellen. Nach der Operation sollte daher alles vermieden werden, was wieder zu einem neuerlichen Zwerchfellbruch führen kann, wie schweres Heben oder starker Husten.

Weiteres von Interesse

Fachinformationen